Existió un personaje, fundamental en el círculo íntimo de Heinrich Himmler (jefe de la Gestapo, las SS y el mayor obseso del régimen por el ocultismo), que ha sido llamado con acierto por algunos historiadores «el Rasputín nazi», el artífice de los rituales secretos y los símbolos esotéricos de las SS.

Óscar Herradón ©

Respondía al nombre de Karl Maria Wiligit, uno de los personajes más extravagantes, oscuros y silenciados de aquel tiempo. Sin sus delirantes teorías, herederas de los grupos secretos völk de principios de siglo que influirían poderosamente en el ideario nacionalsocialista, y que asumió sin rodeos el Reichsführer, las SS nunca habrían sido lo que acabaron siendo. Pero vayamos por pasos… ¿Quién fue ese singular individuo que suelen pasar por alto los libros «serios» de historia? ¿Cuál fue su papel en el inmenso aparato político nazi? Y es que, mal que le pese a algunos que subestiman su papel en los acontecimientos, los postulados ocultistas de Wiligut se convirtieron en ideología política, con nefastas consecuencias a nivel global.

Karl Maria había nacido en Viena en 1866, siendo hijo de un oficial del Ejército con problemas mentales. En 1906 se casó con Malwine Leus von Teuringen of Bozen, con quien tuvo dos hijas, Gertrud y Lotte. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el ejército y cuando finalizó la conflagración, con las nefastas consecuencias de la derrota para Alemania, como tantos otros de sus compatriotas se afilió a una organización paramilitar de derechas en Austria. Entonces ya era un hombre violento con un marcado alcoholismo que iba armado de una pistola y maltrataba continuamente a su esposa; sobre su persona planeaba también la sospecha del abuso sexual a sus dos hijas pequeñas que llevaría a la madre a cerrar con llave la habitación de las niñas.

Recluido en un psiquiátrico

Su peligroso comportamiento y sus costumbres extravagantes hicieron que finalmente fuese internado en una institución mental en Salzburgo, donde le fue diagnosticada psicosis, esquizofrenia y megalomanía y donde permanecería recluido hasta 1927. En el hospital mental, Weisthor haría gala de su diagnóstico, jactándose entre sus compañeros y los celadores de que él mismo había sido capaz de evitar un golpe de estado comunista en Alemania y de que nada menos que miembros del Ku Klux Klan, organización racista estadounidense a la que admiraba, le sacarían pronto de su reclusión.

Más extravagante sin embargo era que recogía piedras de una granera cercana al edificio de manera obsesiva, guijarros que pulía y cuidaba como si fueran diamantes; tantos pedruscos recopiló –cerca de un millar– que ocupaban casi toda su habitación. Según uno de los psiquiatras que lo trataron, Karl Maria consideraba cada pieza un amuleto y creía hallar en sus formas diversas figuras que consideraba que representaban una serpiente, un falo, una parte de un trono antiguo germánico…

A pesar de su evidente distorsión de la realidad, cuando salió del hospital se convirtió en una especie de místico, un visionario muy respetado en los estrechos círculos de los ultranacionalistas alemanes, las sectas Völkisch. Afirmaba que su linaje se remontaba al dios nórdico Thor y que entre sus antepasados se contaba Arminio, el caudillo germánico que había vencido a las legiones romanas en Teutoburgo. Según sus propias declaraciones, recogidas por Nicholas Goodrick Clarke, sus antepasados habían conservado «el sagrado conocimiento de las tribus germánicas» durante milenios; afirmaba ser el último descendiente de un antiguo linaje de sabios alemanes cuyas raíces se perdían en la Historia, los Uiligotis, del clan de AsaUana.

Creía además poseer poderes extraordinarios y decía ser clarividente. Gracias a sus supuestas dotes visionarias, su «memoria ancestral» le permitía recordar las experiencias vividas con su tribu hace más de 300.000 años. Afirmaba que en aquel período brillaban tres soles en el cielo y la Tierra estaba poblada por seres mitológicos, gigantes y enanos, «visiones» que recordaban a los escritos teosóficos de la ocultista rusa Madame Blavatsky que tanto influyeron en los círculos esotéricos prenazis y en la mentalidad de Himmler.

Wiligut hablaba de luchas entre diferentes razas y de una reconciliación promovida por sus antepasados, los Alder-Wiligoten. En el año 9600 a.C. Estalló una guerra entre Irministas y Wotanistas, quienes obligaron a los primeros a exiliarse a Asia, donde se hallarían los vestigios de los últimos arios. El abuelo de Wiligut, según él mismo decía, le había enseñado los antiguos símbolos rúnicos –que adoptarían las SS– y su padre le había narrado la historia de la familia «cuando cumplí los 24 años», algo innecesario si tenemos en cuenta que decía tener «capacidades» precognitivas.

Símbolo del ariosofismo nazi

Fuera del pabellón psiquiátrico cambió su apellido Wiligut por el de Weisthor, según él, derivado del alemán Weise –sabio– y de Thor, el célebre dios nórdico del trueno al que tanto admiraba también el Reichsführer. En ocasiones entraba en trance, en medio de convulsiones, y otras veces recitaba dichos primitivos que afirmaba haber recibido de sus ancestros. Cuesta creer para una mente racional que un personaje de estas características, notablemente enajenado, fuera tenido en cuenta por alguien, pero lo cierto es que poseía fervientes seguidores entre los grupos ultranacionalistas, que lo consideraban un maestro en las tradiciones de las tribus germánicas desde su pasado más remoto.

No era de extrañar, con dichas “habilidades”, que pronto llamara la atención de Himmler, tan obsesionado o más que él con las sagas germánicas y el pasado mítico. El líder de la Orden Negra lo conoció en el transcurso de un congreso de la Sociedad Nórdica y se sintió rápidamente fascinado por su elocuencia y su “conocimiento” del pasado. Weisthor era ya un hombre mayor –tenía 67 años– pero con un gran entusiasmo y no menos carisma.

Así que Himmler lo convirtió primero en SS-Standartenführer y más tarde en SS-Brigadeführer y le ofreció un puesto en la RuSHA de Walter Darré, elevándolo a jefe de la «Sección de Prehistoria e Historia Antigua» del organismo. Muchos, no obstante, consideraban a Wiligut un charlatán, pero no es menos cierto que una gran parte de los SS veían también en Himmler a un iluminado de creencias extravagantes y aún así debían someterse a sus órdenes sin contemplaciones, siendo, como era, uno de los hombres más poderosos e implacables de su tiempo.

PARA SABER MÁS:

GOODRICK-CLARKE, Nicholas: Las oscuras raíces del nazismo. Editorial Sudamericana, 2005.

HERRADÓN AMEAL, Óscar: La Orden Negra. El ejército pagano del Tercer Reich. Edaf, 2011.

NARRATIVA:

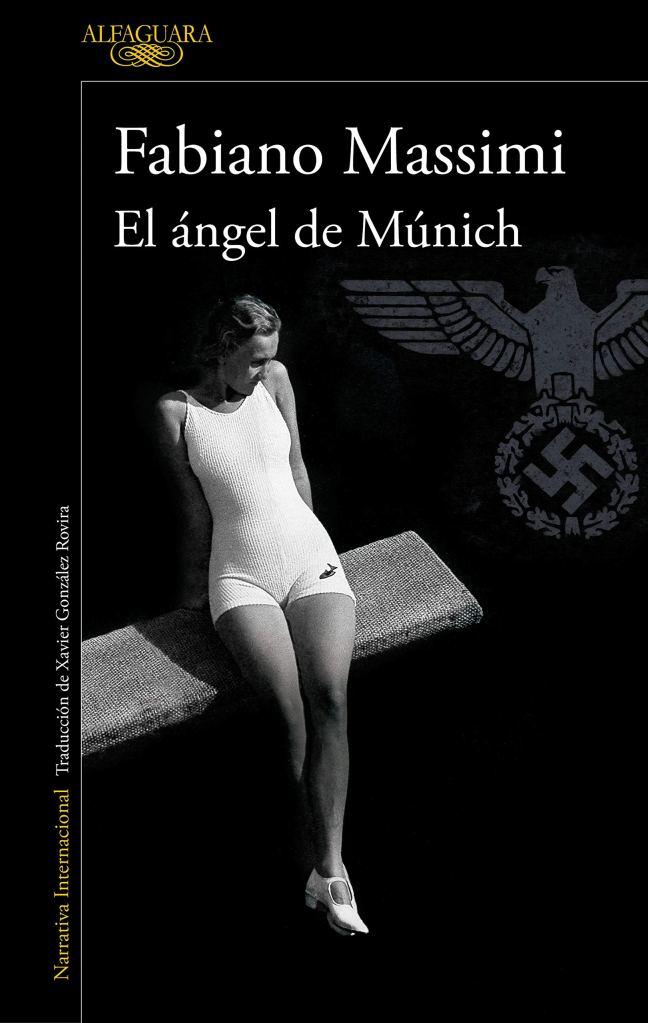

Hace unos meses la editorial Alfaguara publicaba un absorbente thriller histórico ambientado en la Alemania nazi escrito por Fabiano Massimi (que acaba de publicar con la misma editorial su nueva novela, que próximamente reseñaremos en las entrañas del Pandemónium).

Su título es El Ángel de Múnich y en la más pura tradición del noir historiográfico (en una línea muy similar de Philip Kerr y su saga ambientada en la misma época), se centra en un episodio fundamental de la biografía íntima de Adolf Hitler: la extraña muerte de su sobrina, Angela «Geli» Raubal, a la que veneraba y con la que, según algunas fuentes, pudo incluso mantener una relación de tipo incestuoso. Raubal se descerrajó un tiro con la pistola del líder nazi (la misma que utilizaría él para suicidarse 14 años después en el bunker de la Cancillería, sentenciando su «glorioso» Tercer Reich) en el domicilio que compartían el 18 de septiembre de 1931.

Con tan apasionante –y real– punto de partida comienza el relato. Tras el mismo, hay una ardua tarea de investigación que bien podría haber dado origen a un monumental ensayo. Pero tamaña cantidad de datos Massimi los sabe conjugar con maestría y sin que entorpezcan en ningún momento el pulso narrativo, fluido y poderoso.

En un máximo de ocho horas, y en medio de un gran secretismo decretado desde las altas instancias, los comisarios Siegfried Saber y el adjunto Helmut Forster deberán cerrar el caso que ha tenido lugar en una dirección de sobre conocida por todos en Múnich: el número 16 de la Prinzregentenplatz, donde vivía el líder del NSDAP. Aunque el cadáver de Raubal se encontraba en su habitación cerrada desde dentro, los investigadores observarán algunas contradicciones en la versión oficial del suicidio con la pistola del «tío Alf».

La investigación posterior y la búsqueda de la verdad se verán ensombrecidas por las injerencias de personajes poderosos, de intereses creados y de la poderosa máquina propagandística del partido que no alcanzará el poder definitivo hasta 1933, cuando Hitler se convierte en canciller, pero que ya tenía una gran influencia en Alemania y Austria. El autor italiano enriquece la trama de esta novela ya convertida (con razón) en bestseller mundial con una serie de extraños «suicidios» que se suceden entre supuestos testigos del suceso.

He aquí el enlace para adquirirlo en papel y también en eBook y Audiolibro:

https://www.penguinlibros.com/es/literatura-contemporanea/7250-el-angel-de-munich-9788420454290