Ciñó la corona del Reino Unido bajo el nombre de Eduardo VIII, pero no tardó en abdicar para casarse con Wallis Simpson, una dama sin ascendente real. Sus delicados contactos con el régimen nazi y franquista antes y durante la Segunda Guerra Mundial pusieron contra las cuerdas al gobierno inglés y han generado numerosas dudas sobre su patriotismo y la verdadera razón de su abdicación. En nuestro país, rodeado de espías de ambos bandos, vivió uno de los episodios más singulares de la contienda.

Óscar Herradón ©

En la capital española, los Windsor permanecerían ocho días, del 22 de junio al 1 de julio de 1940, y aunque breve, esta estancia sería decisiva en el desarrollo de los acontecimientos posteriores y en la futura suerte que correría la pareja. Impresionado por los devastadores efectos de la contienda fratricida que desangró a los españoles durante tres años (lo que afianzó su idea de que la guerra, que consideraba una barbarie, no era la solución a los problemas), el duque hizo diversas visitas oficiales y se reunió con altos cargos del gobierno franquista, por aquel entonces, aunque neutrales, abiertamente favorables a los intereses alemanes frente a los aliados.

No hay que olvidar que para conseguir la victoria y convertir España, con sus eslóganes totalitarios, en «Una Grande Libre», Franco contó con el apoyo logístico y militar nazi y con el italiano, a pesar del acuerdo de No Intervención firmado por las potencias europeas. La península Ibérica había sido el campo de pruebas en el que la Wehrmacht puso a punto sus innovaciones tecnológicas en el campo bélico y ahora se convertía en un auténtico nido de espías, un país «neutral» en el que jugaban sus cartas ambos contendientes y donde los duques serían presionados desde varios frentes, manteniendo una intensa actividad diplomática a tres bandas: con el propio gobierno franquista; con el inglés, comandado ya por Winston Churchill, partidario de una lucha con todas las consecuencias contra Hitler –y rotundamente contrario a cualquier tipo de negociación de paz entre ambos países–; y también con los nacionalsocialistas.

Agentes secretos tras sus pasos

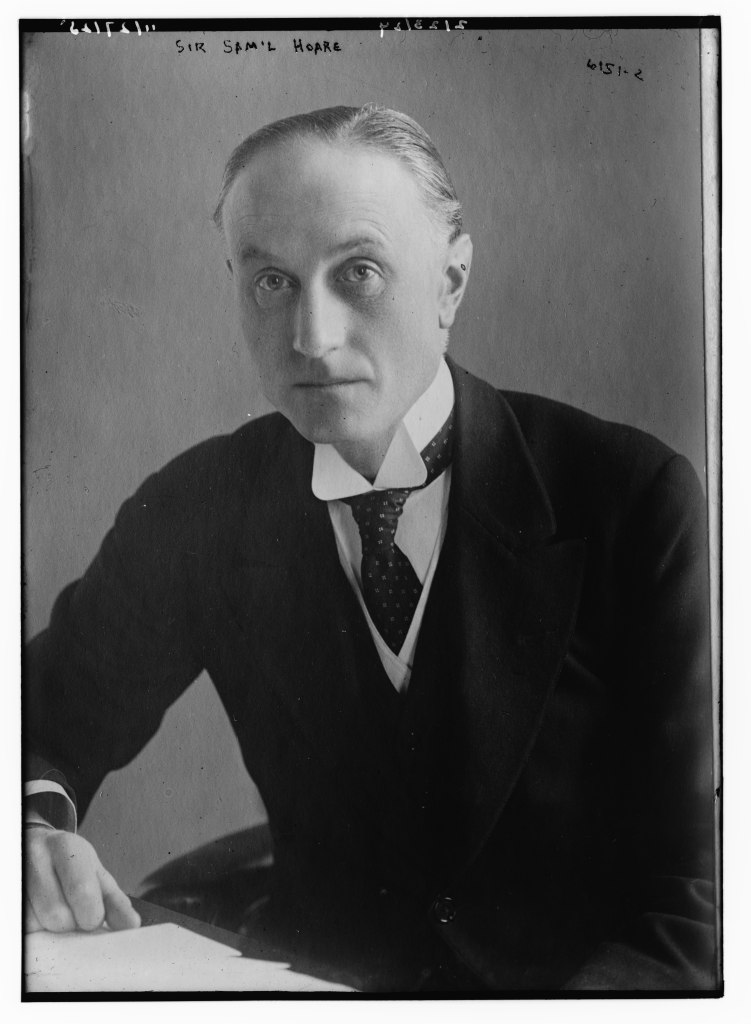

Samuel Hoare había sido recientemente nombrado embajador británico en España, y traía con él instrucciones del mismo Primer Ministro de seguir muy de cerca a Eduardo, debiendo mantenerle informado personalmente de cada paso que diera y decisión que tomara. Entonces existían serias sospechas del servicio secreto –el SIS–, de que el otro rey mantenía contactos con sus amigos alemanes, y la Península era un lugar delicado por la facilidad de movimiento que éstos tenían en ella. Así, aquellos escasos ocho días tuvo lugar una intensa actividad informativa entre las embajadas: Churchill y Hoare se enviaron varios telegramas, donde el premier pedía al diplomático que evitase el contacto de Eduardo y Wallis con los germanos, intentando, por todos los medios, que su estancia en nuestro país fuese lo más breve posible, instándole a que el matrimonio se trasladase hasta Lisboa. Allí los planes eran otros: alejarlos de la influencia de la esvástica obligándoles a exiliarse a una colonia inglesa, probablemente en América del Norte.

En Madrid, se celebró en honor de Eduardo una recepción en el Hotel Ritz, organizada por la embajada británica y a la que asistieron más de 300 invitados. A pesar de la contienda europea, seguían siendo la pareja de moda del periodismo sensacionalista. Tras la recepción, por orden del mismo Franco, el ministro de Asuntos Exteriores español, Juan Luis Beigbeder, se entrevistó con el duque: la idea, impulsada por el dictador, era interrogar sutilmente al inglés sobre su posicionamiento respecto a diversas cuestiones que podrían ser trascendentales en un futuro cercano, entre ellas, en relación con la guerra en Europa, su opinión sobre la posición del Gobierno inglés y las acciones de Churchill y si era o no la intención del duque intervenir personalmente en el rumbo de los acontecimientos, según se desprende del informe secreto de Beigbeder a Franco sobre Eduardo que se encuentra en el Archivo Francisco Franco, concretamente el informe 27.073, como recogió en un magnífico artículo sobre el tema el doctor en historia Isidro González García.

El ministro enviaba al Caudillo dicho informe secreto el 25 de junio, cuando los ingleses llevaban tres días en el país. Según se desprende de éste, el duque le había transmitido que se encontraba en una compleja situación personal, sus ideas para que se solucionase el conflicto y su latente antisemitismo, otro de sus puntos en común para con los nazis: «No soy más que un retrato, no sé dónde me quieren colocar ni qué debo hacer. Hace cuatro años que me retiré de la política y desgraciadamente presentí entonces las calamidades actuales. Toda la culpa la tienen los judíos y rojos de Eden con gente del Foreign Office y otros políticos, a todos los cuales pondría contra la pared». Eduardo se refería a Anthony Eden, quien por aquel entonces ocupaba la cartera de Exteriores en el gobierno británico.

Según transmitió el aristócrata a Franco, «no desea más que una paz justa y equitativa con el fin de elevar no la cultura de la clase baja, sino sus medios de vida», remarcando que se sentía «muy impresionado por la miseria de ciertos pueblos de España que vio a su paso a esta capital». Es cierto que, germanofilia y declaraciones poco dignas de un personaje de su posición aparte, Eduardo se había mostrado interesado en la mejora de las condiciones laborales de las clases medias y bajas en su país, y había sido criticado por algunas de sus inclinaciones (contrarias a la política británica y más favorables a la sindical) en sus años como príncipe de Gales.

La frustrada «Operación David»

Pero volvamos al asunto que nos ocupa: mientras la glamurosa pareja se hallaba en nuestro país, los servicios de Inteligencia alemanes estaban gestando una operación clandestina que respondería al nombre de «Operación David» y que consistía nada menos que en la retención, e incluso el secuestro por la fuerza, de su «amigo» Eduardo a fin de presionar a los peces gordos de Downing Street para cambiar su política de agresión al Tercer Reich.

El Estado Mayor alemán sabía que librar una guerra en dos frentes era demasiado arriesgado, y el Führer, que consideraba a los británicos de ascendencia germánica, prefería llegar a un acuerdo con éstos para tener las manos libres a la hora de emprender la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética que siempre tuvo en mente. Aquello, no obstante, quedaría en saco roto.

Eran tiempos de grandes turbulencias. Incluso, mientras Eduardo y Wallis eran recibidos en nuestro país, los servicios secretos británicos temían una invasión de la Península por parte de los ejércitos de Hitler, y la consecuente conquista de Gibraltar, un puerto clave para el abastecimiento. Es por esta razón, entre otras, que aquellos días de ajetreo continuado fueron tan relevantes. Entonces se temía que la devastadora maquinaria bélica alemana, que con su «Guerra Relámpago» –Blitzkrieg– estaba conquistando una extensión de terrenos no conocida desde los tiempos de Napoleón, ganara la guerra, y cualquier acción y decisión diplomática eran vitales para lo que acabara sucediendo. Eran horas decisivas y los Windsor, piezas fundamentales de este gran puzle de complot, operaciones secretas e informaciones cruzadas, las vivieron entre España y el país vecino, Portugal, siendo seguidos muy de cerca por el gobierno español, sus compatriotas y los espías al servicio de la esvástica.

Beigbeder continuaba en su expediente secreto informando a Franco que: «Internacionalmente no antepone Inglaterra a los demás países. Carece de sentimiento nacionalista de manera muy marcada, razón por la que desea una paz a todo trance y un arreglo justo en beneficio de la humanidad más que en bien de uno u otro Estado». Aquella actitud, evidentemente, era considerada por su gobierno como una amenaza, sobre todo desde que Churchill fuera nombrado primer ministro, y algunos hablaban de su postura como derrotista, algo que en tiempos de guerra se pagaba caro. Es más, Eduardo insistió –siempre según lo escrito por Beigbeder– en que no le hubiera importado representar a su país ante el Gobierno del general Franco, y llegó a realizar declaraciones que ponían en peligro su propia integridad física si llegaba a oídos inadecuados: «Dijo que si se bombardease con eficacia Inglaterra esto podría traer la paz. Parecía más bien desear que esto ocurriese». Y eso que hablaba no solo de su patria sino de un país del que había sido rey…

Varios autores han barajado que la idea de Eduardo era recuperar la corona, y que Wallis, a su vez, se convirtiera en reina. Así, firmaría la paz con los alemanes y les apoyaría en su cruzada contra los soviéticos, pues era bien conocida también su aversión al bolchevismo, que compartía con otros importantes personajes de su país y por supuesto alemanes, españoles e italianos. También los nazis creían que el Windsor era la clave para un armisticio entre ambos países, y todo parece indicar que pretendían restituirle en el trono inglés. De hecho, habían lamentado que abdicara en la figura de su hermano Jorge VI. El mismo Albert Speer, arquitecto favorito de Hitler y Ministro de Armamento del Reich durante la guerra, recogía en sus controvertidas y esculpatorias Memorias: «Estoy seguro de que a través de él se podrían haber logrado relaciones permanentes de amistad. Si se hubiera quedado, todo habría sido diferente. Su abdicación fue una grave pérdida para nosotros».

Este post tendrá una inminente tercera y última parte en «Dentro del Pandemónium».

PARA SABER UN POCO (MUCHO) MÁS:

Con su habitual buen hacer, La Esfera de los Libros nos brinda entre sus novedades un libro a través del que comprenderemos mejor la figura de la duquesa de Windsor (y por ende la de su controvertido marido), escrito nada menos que por Diana Mitford, una de las más estrechas amigas del duque. Asidua invitada a sus fiestas en París o al «Moulin» de Orsay, el pueblo francés donde fueron vecinos, Mitford dejaría a su primer marido (inmensamente rico) por el fascista inglés Oswald Mosley, a quien admiraba (convirtiéndose en lady Mosley), lo que estrecha aún más esos lazos entre quien fuera breve monarca del trono inglés y su plebeya esposa con las fuerzas reaccionarias, para la mayoría de historiadores, verdadera causa (más allá del amor ilegítimo) de que fuese apartado de la Corona cuando ya corrían vientos de guerra en Europa, sabedor el gobierno de su germanofilia y sus buenas relaciones con el Tercer Reich. Un libro, definido por Philip Mansel como «Irresistible» en el que Mitford, a través de un característico y afilado estilo –maliciosamente inteligente, ciertamente irónico y perspicaz–, pinta un retrato de gran realismo de quien fuera su amiga, Wallis Simpson, captando su encanto pero también sus sombras, que las tuvo, y no fueron pocas. He aquí la forma de adquirirlo: