Uno de los episodios más desconocidos del Tercer Reich fue la expedición alemana que envió al Tíbet el líder de la Orden Negra en 1938 bajo la dirección de su retorcida Ahnenerbe. A través de aquella odisea los nazis intentaban descubrir, cómo no, una vez más, los orígenes de la raza aria; un origen de tintes míticos y connotaciones esotéricas que los dirigentes de las SS creían poco menos que sobrenatural. ¿Cuál fue la verdadera intención de aquella arriesgada epopeya?

Óscar Herradón ©

Parece ser que los expedicionarios pretendían, a instancias de Heinrich Himmler, hallar también referencias a Shambhala, un reino mítico que según diversas tradiciones se hallaría escondido en algún lugar más allá de los bastiones nevados del Himalaya, cobijo, quizá, del esquivo «Rey del Mundo», el cual un día, cerca de la perdición –no olvidemos que Europa estaba a punto de enfrentarse al mayor conflicto de la historia– saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar el odio y comenzar una nueva era dorada de paz y prosperidad –para los nacionalsocialistas, claro, regida por arios–.

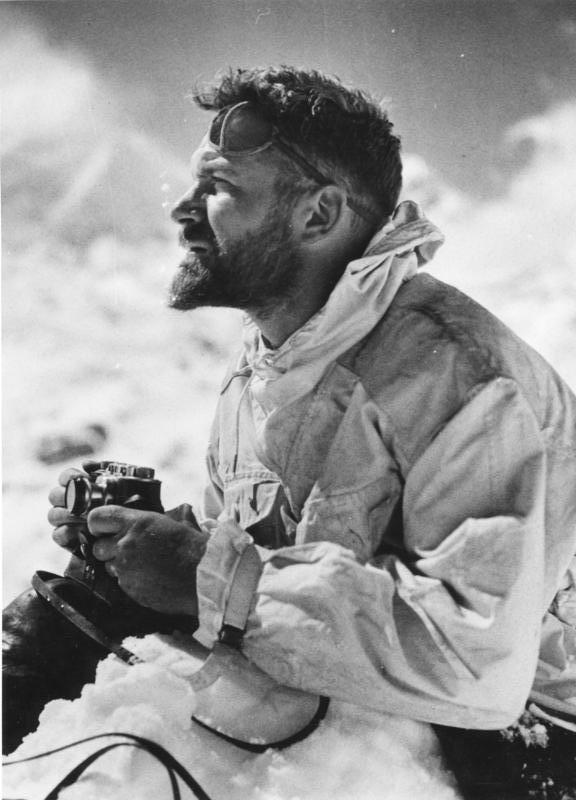

Poco después de su vertiginoso ascenso al poder, el Reichsführer tuvo conocimiento de la existencia de un joven oficial alemán cuyos libros sobre sus arriesgados y poéticos viajes por Asia estaba causando furor en Berlín. Se llamaba Ernst Schäfer y ya había llevado a cabo dos peligrosas expediciones a las lejanas tierras del Tíbet, lugar donde Himmler, siguiendo los trabajos de Madame Blavatsky, entre otros, creía que podrían hallarse los orígenes míticos de su «raza divina» que, no obstante, se buscaron en lugares tan remotos como Escandinavia, la propia Alemania e incluso Oriente Medio a instancias de la Ahnenerbe, la Sociedad Herencia Ancestral Alemana, un instituto de investigación creado ex profeso para dar rienda suelta a las obsesiones paganas y ocultistas de Himmler.

En las entrañas del Reich milenario

Consumado cazador, Schäfer fue el primer occidental que abatió a un oso panda y en sus viajes se hizo con especímenes prácticamente desconocidos en Europa que engrosarían los museos de ciencias naturales que comenzaron a construirse en el siglo XIX. A su regreso publicó varios libros; lo que no sabía entonces es que realizaría una tercera expedición a aquella misteriosa tierra, esta vez completamente alemana, y Alemania, en los años 30, era el reinado del Tercer Reich.

Era ya oficial de las SS, cuando Heinrich Himmler, profundamente interesado en su trabajo, llamó a Schäfer para reunirse con él. Corría el año 1936 cuando Ernst, subteniente de la Orden Negra, entró en el despacho del Reichsführer en Prinz-Albrecht-Strasse, su cuartel general en Berlín, que pude visitar en 2017 y del que solo quedan los cimientos, sobre los que se ha edificado una suerte de museo de la memoria en el corazón de la capital alemana. Cuando Schäfer fue a reunirse con él acababa de fundar la Ahnenerbe y sentía verdadera fascinación por las religiones y la mitología oriental. Al parecer, según su masajista, Felix Kersten, llevaba siempre consigo, como El Corán, un cuaderno en el que había reunido textos del Bhadavad Gîta, la «Canción del Señor» hindú. La lectura de las novelas Demian y Siddhartha de Herman Hesse en su juventud, le llevaron hasta este texto sacro hindú, cuyo mensaje de reencarnación –él que se creía la de Enrique el Pajarero- y karma, abrazó gustoso. Estaba fascinado por el sistema de castas y por su élite, los brahmanes y los kshatriyas guerreros, que aplicaría también a su Orden Negra.

En 2017 la editorial Pasado & Presente publicó una magnífica edición en tapa dura de las memorias del masajista anotadas y ampliadas por su hijo –pues existe una versión previa de los años sesenta–, Arno Kersten, Las confesiones de Himmler. Diario inédito de su médico personal, donde el lector podrá conocer a fondo la estrecha relación que el médico mantuvo con el Reichsführer y que supuestamente le serviría, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, para convencer al líder de las SS de liberar a numerosos presos judíos de los campos de concentración, sobre lo cual hay cierta controversia histórica entre estudiosos.

Había, además, un importante matiz para que las SS pusieran sus ojos en el Tíbet; desde el siglo XIX, como ya vimos, los alemanes miraron hacia Asia Central como cuna de esa raza aria que obsesionaría a los nazis, la tierra de la Gran Hermandad Blanca de Blavatsky. Precisamente allí los investigadores de la calavera debían encontrar vestigios de esa raza “divina”, comprobar teorías como la Cosmogonía Glacial que tanto fascinaba a Himmler y al Führer o la más extravagante de la Tierra Hueca –hoy, tristemente, asistimos a un auge de terraplanistas y otros iluminados, generalmente acólitos de Trump y la ultraderecha–, e investigar sobre exóticas leyendas orientales como Shambhala y Agartha, que habían contribuido a extender en Occidente la citada ocultista rusa y exploradores como el polaco Ferdinand Ossendowski o el también ruso Nicholas Roerich.

En busca de la Arcadia perdida

Capitaneada por Ernst Schäfer la expedición contaba también entre sus filas con Bruno Beger, un joven y aplaudido antropólogo también buscaba los orígenes de esa obsesiva «raza superior», los arios, un pueblo al que él mismo llamaba los «európidos». Desde principios del siglo XIV se había difundido en Alemania la creencia de que las razas arias se habían expandido desde Asia Central, probablemente desde el Tíbet.

El profesor que inculcó a Beger su fanatismo fue Hans F. K. Rassen Günther, para quien el noroeste de Europa era la cuna de los nórdicos. Como en el mito de la Atlántida que cautivó a Wirth, los nórdicos de los que hablaba este personaje se habían llevado con ellos la ciencia de la construcción y un sofisticado sistema social, dejando a su paso dólmenes y círculos de piedra en distintos lugares del mundo. Para Rassen Günther, en la India habían compuesto los Vedas hindúes. Nada menos.

En su camino los arios más débiles habían cedido a la tentación y se habían fusionado con las razas inferiores, derrumbándose el gran imperio nórdico. En los Vedas, afirmaban, resuena el lamento por esa inmoral mezcla de razas, al igual que en el sistema de castas. De aquella «contaminación» de la sangre el profesor culpaba al budismo, como lo haría también Schäfer.

Himmler, que había bebido de las publicaciones de la Sociedad Teosófica alemana y de las descabelladas teorías de la rusa Helena Petrovna Blavatsky, estaba convencido de que en algún lugar del Himalaya podían esconderse refugiados arios. Junto a Schäfer y Beger partirían hacia el Tíbet Karl Wienert, geofísico y Ernst Krause, entomólogo y fotógrafo, y el experto en técnica y organización era Edmund Geer, mano derecha del propio Schäfe

Sin embargo, los preparativos para el viaje no fueron fáciles. En el otoño de 1937, la mujer de Ernst, Hertha, murió de forma accidental durante una cacería, cuando se le disparó un rifle a su marido. Aquella pesada carga agriaría el carácter del alemán, quien tendría problemas con su equipo durante su epopeya. Luego, Ernst tuvo que viajar a Londres para convencer a las autoridades británicas de que les concedieran los permisos para cruzar los territorios pertenecientes a la Corona. Y las autoridades británicas no hacían lo que se dice buenas migas con los alemanes a las puertas de la mayor contienda de la historia contemporánea.

Mientras se hallaba en las oficinas de la Ahnenerbe, Karl María Wiligut, el Rasputín de Himmler, en otro de sus arranques de extravagancia, le pidió que descubriera cuanto pudiese sobre las costumbres matrimoniales en el Tíbet, que quería aplicar en el Reich. A oídos del místico había llegado una leyenda fascinante: las mujeres tibetanas alojaban piedras mágicas en la vagina, y Beger debía «investigar» si era cierto. De si lo hizo o no, y de cómo llevó a cabo tal extravagancia, no tenemos datos.

Una vez en Asia y tras no pocas dificultades, desde la Indian Office enviaron un telegrama en el que se prometía a Schäfer y compañía viajar al norte de Sikkim, pero no más allá. Sir Basil Gould, funcionario político destinado en Gangtok, debía vigilarlos, pero el éxito de los alemanes sería mayor del esperado por los miembros del Foreign Office. Sikkim era un reino montañoso muy pequeño y apartado, pero era una puerta de entrada al Tíbet. Una vez allí, el antropólogo Beger se dedicaría a realizar sus poco éticas mediciones, y es que entre las diferentes tribus del lugar se encontraban los buthia, la élite del Tíbet; la aristocracia tibetana era la que más atraía la atención de los alemanes, pues creían que en ella podría hallarse, quizá, el eslabón perdido de la raza aria ancestral.

Beger haría minuciosos análisis de los rasgos físicos de los lugareños –color de ojos, cabello, piel…– y realizaría siniestras «mediciones craneales»: medía la longitud, anchura y circunferencia de sus cabezas, la altura y la anchura de su frente, boca, nariz, pómulos… según la ciencia racial imperante en el Reich, los nórdicos, la raza superior, se distinguían por un frente ancha y un rostro alargado, rasgos que Beger afirmaría encontrar en algunos miembros de la nobleza tibetana.

Utilizaba también máscaras faciales de yeso, material que esparcía sin miramientos sobre el rostro de los tibetanos, que les provocaba ahogamiento, escozor e incluso quemaba su piel. En una ocasión estuvo a punto de provocar la muerte de un joven, Passang, uno de los sherpas de la expedición, quien sufrió convulsiones cuando la pasta de yeso penetró por sus fosas nasales y su boca.

Rumbo a la ciudad sagrada

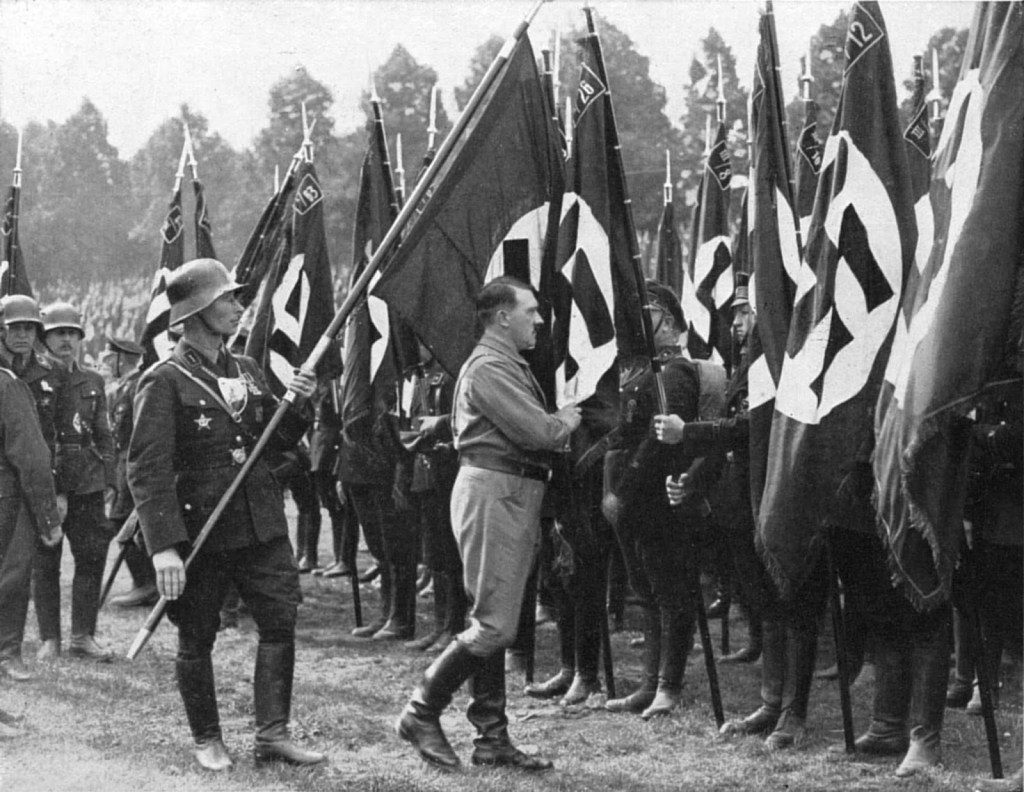

Gracias a la diplomacia y a sus dotes para la persuasión, Schäfer obtuvo el permiso del Consejo de Ministros tibetano para acceder a la ciudad sagrada de Lhasa. Ningún alemán había logrado tamaña proeza. Fue su primera gran victoria. La larga comitiva iba presidida por banderas con la esvástica nazi, a pesar de la exigencia de Himmler de que fueran discretos por aquellas tierras.

Durante la mística travesía por Asia, Karl Wienert también trabajaba sin descanso intentando medir el misterioso poder «magnético» de la Tierra, y Sikkim y el Tíbet meridional eran un enigma para los geofísicos. Es posible que Wiener participara del entusiasmo de Himmler por la teoría de la Cosmogonía Glacial de Hans Hörbiger; según él, la raza ancestral aria había descendido a la Tierra envuelta en un manto de hielo, y pensaba que lo había hecho en el Tíbet, donde se hallaban ahora sus oficiales de las SS.

Entretanto, Ernst Schäfer se entregaba de forma enfermiza a la caza para conseguir exóticos especimenes para los museos del Reich. Bruno Beger confirmaría más tarde que Schäfer, realmente fuera de sí, en ocasiones llegaba a beber la sangre de algunas de sus presas tras haberlas degollado. Según éste, le conferían fuerza y potencia, rasgos distintivos de esa raza aria de tintes míticos.

Estaba decidido a llegar hasta el Tíbet, a pesar de los inconvenientes, y mientras se hallaban en Gangtok abasteciéndose de provisiones, les llegó una carta oficial de Himmler que, como recompensa por sus logros, les había ascendido en el seno de la Orden Negra. La expedición, pletórica, partió hacia Lhasa y la noche del 21 de diciembre de 1938 los miembros del equipo celebraron la llegado del solsticio de invierno realizando un ritual pagano: encendieron una hoguera con troncos y ramas secas y cantaron una vieja marcha militar alemana, Flamme Empor «Álzate llama», una especie de talismán del Tercer Reich.

La mañana del 19 de enero de 1939, la expedición contempló maravillada el palacio de Potala, la fabulosa morada del Dalai Lama en Lhasa. Ahora, sin embargo, la reencarnación del jefe espiritual y político del Tíbet era un pequeño que se encontraba retenido en un monasterio alejado, y en su lugar gobernaba el país un Consejo de Ministros y el poderoso regente Réting Rinpoche, que acabaría recibiendo a los alemanes.

La expedición permaneció en Lhasa mucho más tiempo del que en principio les habían concedido, y pudieron filmar, fotografíar y obtener miles de muestras que servirían para las investigaciones «científicas» de la Ahnenerbe y del retorcido Himmler. Entre otras festividades, pudieron grabar la espectacular ceremonia de celebración del Año Nuevo, con magníficos bailes y mascaradas que mostraban la lucha entre el bien y el mal. Además, Schäfer recolectó numerosas semillas con la intención de sembrar nuevas variedades más duras y resistentes de cereales en el Reich –como sabemos, otra de las obsesiones del Reichsführer desde sus tiempos como estudiante de agronomía–.

Durante su estancia, Beger se hizo con una valiosa copia de una enciclopedia del lamaísmo en 108 volúmenes, textos prohibidos a los extranjeros, y hojas sueltas sobre tablillas que –pensaba– podrían arrojar luz sobre la presencia de los antiguos señores arios en el Tíbet. De allí partieron hacia el valle de Yarlung, donde los tibetanos creían que se hallaba el origen divino de sus primeros reyes, que gobernaban desde una gran fortaleza llamada Yumbulagang. Para Schäfer, era un lugar ideal donde buscar los indicios de los primeros señores nórdicos, indicios que los nazis parece que no hallaron.

Después se dirigieron rumbo a Xigaze, la segunda capital más importante del Tíbet; pero el viaje estaba llegando a su fin, pues con los ojos de Hitler puestos en Polonia, era muy posible –como finalmente sucedió– que estallara una guerra en Europa; entonces, los científicos alemanes pasarían de ser incómodos visitantes a enemigos de guerra de los británicos.

Así que, gracias a la ayuda de Heinrich Himmler, que envió fondos, pusieron rumbo a Alemania. Llevaban consigo cientos de pieles, especímenes disecados e incluso animales vivos, entre ellos razas de perros para el Führer, 1.600 variedades de cebada y 700 de trigo y avena… Beger había medido a 376 personas y sacado moldes de cabezas y rostros de otras 17, incluyendo la de dos de las personas más poderosas del Tíbet. Basándose en sus mediciones, el antropólogo, que tiempo después sería uno de los responsables de las atrocidades de la Ahnenerbe en los campos de concentración, como veremos, creía muy probable que la raza nórdica hubiera cambiado el curso de la historia asiática; la prueba residía en los supuestos rasgos nórdicos de los nobles tibetanos: «elevada estatura con largos cabellos», «pómulos retraídos», «nariz muy prominente, recta o ligeramente curvada», «cabello liso y la percepción de sí mismos como dominantes».

A su regreso, los expedicionarios se convirtieron en auténticos héroes. A Schäfer, Himmler le regaló un anillo con la calavera de las SS y la espada ceremonial de la organización, la Ehrendegen, que llevaba grabado un doble rayo rúnico. Ernst aún no tenía 30 años y ya se había convertido en uno de los hombres más célebres del Reich. Sin embargo, no había conseguido llevar a cabo sus planes de emplear Afganistán y el Tíbet como trampolines para el ataque al Imperio británico. Su faceta de explorador era sin duda mucho más eficiente que su faceta de espía del Reich –aspectos que en los miembros de la Ahnenerbe iban muchas veces unidos–.

A su regreso a Alemania, Schäfer montó el documental Geheimnis Tibet, a través de la compañía cinematográfica Tobis, un documento de gran valor hoy en día realizado con las espectaculares imágenes tomadas en los bastiones helados del Himalaya, donde se podía ver la ceremonia sagrada de Lhasa, a Bruno Beger realizando mediciones craneales y máscaras de yeso de los tibetanos o las banderas con la esvástica ondeando en un paisaje helado y prácticamente desconocido para los occidentales de los años treinta del siglo pasado.

Los héroes alemanes del Tíbet no imaginaban lo que les esperaba en tiempos de guerra; algo muy diferente a su epopeya asiática, algo que contaré en otro post.

PARA SABER MÁS:

–HALE, Christopher, La Cruzada de Himmler. La verdadera historia de la expedición nazi al Tíbet. Tempus 2007.

–ENGARHALDT, Isrun: Tibet in 1938-1939: photographs from the Ersnt Schäfer expedition to Tibet. Serindia Publications, 2006.

–HERRADÓN, Óscar: La Orden Negra. El ejército pagano del Tercer Reich. Edaf 2011.

–MARTÍNEZ PINNA, Javier: Los Exploradores de Hitler. SS-Ahnenerbe. Nowtilus, 2017.